Valeur ajout´┐Że, revenu et ´┐Żpargne

La valeur ajout´┐Że

Pour r´┐Żpondre aux besoins de l'analyse ´┐Żconomique, la comptabilit´┐Ż nationale introduit une s´┐Żrie de soldes dans les comptes des diff´┐Żrents agents ´┐Żconomiques. Le plus important d'entre eux est certainement la valeur ajout´┐Że.

La valeur ajout´┐Że est ´┐Żgale ´┐Ż la diff´┐Żrence entre la production et la consommation interm´┐Żdiaire. Par exemple, un boulanger produit du pain pour une valeur de 900 et il consomme de la farine, de la levure, du sel, de l'eau et de l'´┐Żnergie pour une valeur totale de 600. Sa valeur ajout´┐Że est ´┐Żgale ´┐Ż 900 − 600 = 300.

Comme la production correspond ´┐Ż la valeur cr´┐Ż´┐Że et la consommation interm´┐Żdiaire ´┐Ż la valeur des biens ou services d´┐Żtruits ou incorpor´┐Żs au produit final, la valeur ajout´┐Że correspond ´┐Ż la valeur r´┐Żellement cr´┐Ż´┐Że au cours du processus de production.

Comme il l'est indiqu´┐Ż dans le chapitre sur les biens et services, la production est ´┐Żvalu´┐Że au prix de base et la consommation interm´┐Żdiaire au prix d'acquisition.

Propri´┐Żt´┐Ż : La valeur ajout´┐Że est une grandeur agr´┐Żgeable.

Contrairement ´┐Ż la production, la valeur ajout´┐Że est une valeur agr´┐Żgeable, en ce sens que la valeur ajout´┐Że d'un ensemble d'entreprises est bien ´┐Żgale ´┐Ż la somme des valeurs ajout´┐Żes de chaque entreprise. Un exemple simplifi´┐Ż permet de montrer comment elle se distingue sur ce point de la production.

Consid´┐Żrons une ferme qui produit du lait pour une valeur de 100 et qui n'a pas de consommation interm´┐Żdiaire. Tout le lait de la ferme est vendu ´┐Ż une fromagerie qui le consomme pour produire du fromage ayant une valeur de 300. La valeur ajout´┐Że de la ferme est alors de 100 − 0 = 100 et celle de la fromagerie de 300 − 100 = 200. Sur l'ensemble des deux entreprises, la production s'´┐Żl´┐Żve ´┐Ż 400 et la valeur ajout´┐Że ´┐Ż 300.

Si, ´┐Ż la p´┐Żriode suivante, la ferme et la fromagerie fusionnent pour ne constituer juridiquement qu'une seule entreprise, l'activit´┐Ż physique restant rigoureusement la m´┐Żme, seule appara´┐Żt la production de fromage dans les comptes de la nouvelle entreprise puisque le lait n'est plus vendu, la consommation interm´┐Żdiaire dispara´┐Żt puisque le lait n'est plus achet´┐Ż. La nouvelle entreprise d´┐Żclarera donc une production et une valeur ajout´┐Że ´┐Żgales ´┐Ż 300.

Par rapport ´┐Ż la p´┐Żriode pr´┐Żc´┐Żdente, la production de l'ensemble a chut´┐Ż de 400 ´┐Ż 300 alors que production physique et prix sont inchang´┐Żs. La production d'un ensemble d'entreprises n'est donc pas un indicateur fiable du niveau d'activit´┐Ż car il d´┐Żpend ´┐Żgalement du degr´┐Ż d'int´┐Żgration des entreprises. Dans l'exemple, un double-compte appara´┐Żt la premi´┐Żre ann´┐Że car la valeur de la production totale incorpore deux fois la production de lait, une fois en tant que telle et une autre fois en tant qu'´┐Żl´┐Żment constitutif de la valeur du fromage.

La valeur ajout´┐Że ´┐Żchappe ´┐Ż cette critique car elle mesure, non pas la valeur du produit final, mais uniquement l'apport de l'entreprise ´┐Ż la valeur du produit final. Ainsi, dans l'exemple, la valeur ajout´┐Że globale est toujours ´┐Żgale ´┐Ż 300 aussi bien avant qu'apr´┐Żs la fusion des deux entreprises.

Introduction de la valeur ajout´┐Że dans les comptes

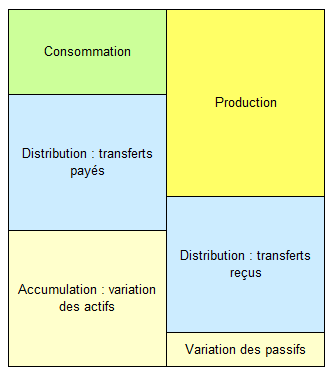

Pour chaque agent ´┐Żconomique, il est possible de d´┐Żfinir un compte, c'est-´┐Ż-dire un tableau ´┐Ż deux colonnes reprenant l'ensemble de ses op´┐Żrations. La colonne de droite, appel´┐Że Ressources montre l'origine des actifs et la colonne de gauche, appel´┐Że Emplois montre leur utilisation pendant la p´┐Żriode consid´┐Żr´┐Że. Dans tout compte, la somme des ressources est exactement ´┐Żgale ´┐Ż celle des emplois. Sous une forme tr´┐Żs simplifi´┐Że, le compte d'un agent ´┐Żconomique peut ´┐Żtre repr´┐Żsent´┐Ż par le sch´┐Żma suivant :

On peut introduire la valeur ajout´┐Że dans un compte mais, pour ne pas le d´┐Żs´┐Żquilibrer, elle doit y ´┐Żtre introduite ´┐Ż la fois en ressources et en emplois.

Plus pr´┐Żcis´┐Żment, le compte de l'entreprise est d´┐Żcompos´┐Ż en deux sous-comptes, la valeur ajout´┐Że est introduite en emplois du premier sous-compte et en ressources du second sous-compte. C'est le principe des comptes en cascade.

Pour l'illustrer, nous partirons de l'exemple tr´┐Żs simplifi´┐Ż de la fromagerie. Si l'on suppose que sa r´┐Żmun´┐Żration des salari´┐Żs s'´┐Żlevait ´┐Ż 80, sa formation brute de capital fixe ´┐Ż 250 et qu'elle s'´┐Żtait endett´┐Że de 130, son compte avant fusion se pr´┐Żsentait de la mani´┐Żre suivante :

| Emplois | Ressources | ||

| Consommation interm´┐Żdiaire R´┐Żmun´┐Żration des salari´┐Żs Formation brute de capital fixe |

100 80 250 |

Production Variation des dettes |

300 130 |

| Total | 430 | Total | 430 |

Ce compte est ´┐Żquilibr´┐Ż car il montre d'o´┐Ż l'entreprise a tir´┐Ż ses ressources et comment elle les a utilis´┐Żes.

Si l'on introduit la valeur ajout´┐Że, on obtient deux sous-comptes :

| Emplois | Ressources | ||

| Consommation interm´┐Żdiaire Valeur ajout´┐Że |

100 200 |

Production |

300 |

| Total | 300 | Total | 300 |

| R´┐Żmun´┐Żration des salari´┐Żs Formation brute de capital fixe |

80 250 |

Valeur ajout´┐Że Variation des dettes |

200 130 |

| Total | 330 | Total | 330 |

Le premier sous-compte prend le nom de compte de production, le second sous-compte sera ´┐Ż son tour d´┐Żcompos´┐Ż en plusieurs sous-comptes afin d'introduire les soldes n´┐Żcessaires ´┐Ż l'analyse ´┐Żconomique.

Puisque la valeur ajout´┐Że est ´┐Żgale ´┐Ż la diff´┐Żrence entre la production et la consommation interm´┐Żdiaire, elle ´┐Żquilibre le compte de production, c'est donc son solde.

Par d´┐Żfinition, le solde d'un compte ´┐Żquilibre le total des ressources et celui des emplois.

On remarque que l'on a cr´┐Ż´┐Ż deux sous-comptes ´┐Żquilibr´┐Żs et que la valeur ajout´┐Że qui est, par construction, le solde du premier sous-compte est ´┐Żgalement le solde du second sous-compte. C'est une propri´┐Żt´┐Ż g´┐Żn´┐Żrale.

Propri´┐Żt´┐Ż : lorsqu'on d´┐Żcompose un compte ´┐Żquilibr´┐Ż en deux sous-comptes, le solde du premier sous-compte est aussi le solde du second.

En effet, consid´┐Żrons un compte ´┐Żquilibr´┐Ż qui est d´┐Żcompos´┐Ż en deux sous-comptes comme dans le sch´┐Żma ci-dessous o´┐Ż :

A + B = C + D.

Le solde du premier sous-compte est :

S = C − A,

C'est aussi le solde du second sous-compte car :

C − A = B − D.

Le revenu

Parmi tous les soldes de la comptabilit´┐Ż nationale, le revenu joue un r´┐Żle particuli´┐Żrement important.

Principe : D'un point de vue conceptuel, la notion de revenu est d´┐Żfinie de mani´┐Żre globale par r´┐Żf´┐Żrence ´┐Ż une ´┐Żconomie ferm´┐Że, le revenu total est alors ´┐Żgal ´┐Ż la valeur ajout´┐Że totale de cette ´┐Żconomie.

En effet, le revenu global correspond ´┐Ż la cr´┐Żation de richesse consid´┐Żr´┐Że du point de vue de sa propri´┐Żt´┐Ż, la valeur ajout´┐Że ´┐Żtant la cr´┐Żation de richesse consid´┐Żr´┐Że du point de vue des producteurs. La notion de revenu va ´┐Żtre utilis´┐Że pour d´┐Żcrire la r´┐Żpartition de la richesse cr´┐Ż´┐Że entre les diff´┐Żrents agents.

- La valeur ajout´┐Że permet d'´┐Żvaluer la richesse cr´┐Ż´┐Że lors du processus de production

- Le revenu permet de r´┐Żpondre ´┐Ż la question : qui devient propri´┐Żtaire de la richesse cr´┐Ż´┐Że ?

Dans une ´┐Żconomie ouverte ainsi que pour un agent ´┐Żconomique particulier, la relation entre le revenu et la valeur ajout´┐Że n'est plus v´┐Żrifi´┐Że car des transferts de richesse sont possibles entre les diff´┐Żrents agents ´┐Żconomiques.

La richesse est redistribu´┐Że entre les agents ´┐Żconomiques par des transferts de propri´┐Żt´┐Ż que la comptabilit´┐Ż nationale appelle des op´┐Żrations de r´┐Żpartition. Parmi ces transferts de propri´┐Żt´┐Ż principaux figurent la r´┐Żmun´┐Żration des salari´┐Żs, les imp´┐Żts, les int´┐Żr´┐Żts, les dividendes. Le revenu d'un agent ´┐Żconomique va ainsi ´┐Żtre augment´┐Ż des transferts qu'il re´┐Żoit et diminu´┐Ż des transferts qu'il verse.

Cependant, pour r´┐Żpondre aux besoins de l'analyse ´┐Żconomique tous les transferts ne sont pas susceptibles de modifier le revenu des agents. Ainsi, le syst´┐Żme de comptabilit´┐Ż nationale distingue deux types de transferts : les transferts courants et les transferts en capital. Seuls les transferts courants affectent le revenu.

Le revenu d'un agent ´┐Żconomique est d´┐Żfini par la somme de sa valeur ajout´┐Że et des transferts courants qu'il re´┐Żoit moins les transferts courants qu'il verse.

Comme la valeur ajout´┐Że, le revenu peut ´┐Żtre introduit dans le compte de l'entreprise en cr´┐Żant un nouveau sous-compte. Dans notre exemple, il se pr´┐Żsentera ainsi :

| Emplois | Ressources | ||

| Consommation interm´┐Żdiaire Valeur ajout´┐Że |

100 200 |

Production |

300 |

| Total | 300 | Total | 300 |

| R´┐Żmun´┐Żration des salari´┐Żs Revenu |

80 120 |

Valeur ajout´┐Że |

200 |

| Total | 200 | Total | 200 |

| Formation brute de capital fixe |

250 |

Revenu Variation des dettes |

120 130 |

| Total | 250 | Total | 250 |

Il est important de comprendre que le revenu ne correspond pas n´┐Żcessairement ´┐Ż un flux mon´┐Żtaire. Ainsi, une production stock´┐Że ne g´┐Żn´┐Żre pas de flux mon´┐Żtaire mais une valeur ajout´┐Że et donc un revenu. De m´┐Żme, certains revenus comme les salaires peuvent ´┐Żtre vers´┐Żs en nature et non sous forme mon´┐Żtaire.

À l'inverse, tous les flux mon´┐Żtaires re´┐Żus ou vers´┐Żs par un agent ´┐Żconomique ne correspondent pas ´┐Ż un revenu. C'est le cas, notamment, des emprunts et des dettes.

L'´┐Żpargne

Un autre solde important est l'´┐Żpargne. Celle-ci est d´┐Żfinie tr´┐Żs simplement par la diff´┐Żrence entre le revenu et la consommation finale.

Épargne = revenu − consommation finale

L'´┐Żpargne peut aussi ´┐Żtre introduite dans les comptes des agents ´┐Żconomiques. Pour une entreprise, il n'y a pas de consommation finale, l'´┐Żpargne est donc ´┐Żgale au revenu.

L'´┐Żpargne est le solde du dernier sous-compte des op´┐Żrations courantes, elle est donc aussi le solde de toutes les op´┐Żrations courantes.

L'´┐Żpargne est ´┐Żgalement le solde du dernier sous-compte. Or, celui-ci ne comprend que les op´┐Żrations correspondant ´┐Ż de l'accumulation, c'est-´┐Ż-dire que l'´┐Żpargne mesure aussi l'accumulation des agents ´┐Żconomiques.

En d'autres termes, l'´┐Żpargne d'un agent ´┐Żconomique mesure son enrichissement cons´┐Żcutif ´┐Ż ses diverses op´┐Żrations courantes au cours de la p´┐Żriode consid´┐Żr´┐Że.

La d´┐Żfinition de l'´┐Żpargne par la comptabilit´┐Ż nationale est tr´┐Żs simple mais elle donne souvent lieu ´┐Ż des incompr´┐Żhensions. En effet, la notion d'´┐Żpargne est ´┐Żgalement utilis´┐Że dans d'autres domaines avec des sens diff´┐Żrents, notamment celui de valeur des actifs financiers d´┐Żtenus. Il est donc n´┐Żcessaire de pr´┐Żciser plusieurs points ´┐Ż propos de la notion d'´┐Żpargne telle qu'elle est d´┐Żfinie par les comptables nationaux :

- l'´┐Żpargne est un flux, c'est-´┐Ż-dire qu'elle se rapporte ´┐Ż une p´┐Żriode donn´┐Że, par exemple une ann´┐Że ou un mois, et non ´┐Ż un instant pr´┐Żcis ;

- l'´┐Żpargne ne correspond pas ´┐Ż des avoirs comme ceux d´┐Żpos´┐Żs sur un compte d'´┐Żpargne, on ne peut donc pas puiser dans son ´┐Żpargne ;

- au d´┐Żbut de toute p´┐Żriode l'´┐Żpargne est nulle car le revenu et la consommation n'apparaissent que progressivement ;

- on peut ´┐Żpargner en remboursant ses dettes car l'argent d´┐Żpens´┐Ż pour rembourser ses emprunts ne peut ´┐Żtre utilis´┐Ż pour sa consommation.

La consommation de capital fixe

La consommation de capital fixe mesure la perte de valeur au cours de la p´┐Żriode du capital fixe (machines, b´┐Żtiments, etc.) suite ´┐Ż l'usure et ´┐Ż l'obsolescence.

Contrairement ´┐Ż la consommation interm´┐Żdiaire, la consommation de capital fixe ne correspond pas ´┐Ż une action directe de l'homme, elle n'est pas un emploi de la production de la p´┐Żriode, elle constate une perte de valeur de biens ayant ´┐Żt´┐Ż en grande partie produits au cours des exercices ant´┐Żrieurs.

La consommation de capital fixe peut ´┐Żtre soustraite de la valeur ajout´┐Że, du revenu et de l'´┐Żpargne pour faire appara´┐Żtre de nouveaux soldes.

La valeur ajout´┐Że apr´┐Żs d´┐Żduction de la consommation de capital fixe prend la d´┐Żnomination de valeur ajout´┐Że nette, la valeur ajout´┐Że sans d´┐Żduction de la consommation de capital fixe devenant alors la valeur ajout´┐Że brute. Il en va de m´┐Żme pour le revenu et l'´┐Żpargne.

La consommation de capital fixe ´┐Żtant un ´┐Żl´┐Żment du revenu, elle doit en pr´┐Żsenter les caract´┐Żristiques, c'est-´┐Ż-dire ´┐Żtre une valeur courante. En est donc exclue toute perte de valeur ´┐Ż caract´┐Żre exceptionnel.

L'introduction de la consommation de capital fixe ne doit pas d´┐Żs´┐Żquilibrer les comptes, aussi si la consommation de capital fixe est introduite en emplois du compte de production afin de calculer la valeur ajout´┐Że nette, elle doit ´┐Żgalement ´┐Żtre ´┐Żquilibr´┐Że par une autre ´┐Żcriture dans la s´┐Żquence des comptes. Elle sera donc associ´┐Że n´┐Żgativement ´┐Ż la formation brute de capital fixe de mani´┐Żre ´┐Ż faire appara´┐Żtre la formation nette de capital fixe qui correspond ´┐Ż une accumulation nette.

Les grands agr´┐Żgats peuvent ´┐Żgalement s'exprimer en brut ou en net, ainsi au produit int´┐Żrieur brut correspond le produit int´┐Żrieur net. Les comptables nationaux d´┐Żbattent parfois de la question de savoir qui, du produit int´┐Żrieur brut ou du produit int´┐Żrieur net, est le meilleur indicateur.

En fait, le produit int´┐Żrieur brut est un bon indicateur d'activit´┐Ż mais un mauvais indicateur de la richesse nette cr´┐Ż´┐Że car il ne tient pas compte de la d´┐Żpr´┐Żciation du capital. Inversement, le produit int´┐Żrieur net est un bon indicateur de la richesse effectivement cr´┐Ż´┐Że mais un moins bon indicateur d'activit´┐Ż que le produit int´┐Żrieur brut car il ne tient pas compte de l'activit´┐Ż consacr´┐Że au maintien de la valeur du capital.

Auteur : Francis Malherbe

- Principes fondamentaux de la comptabilité nationale

- Pr´┐Żsentation g´┐Żn´┐Żrale

- Histoire de la comptabilit´┐Ż nationale

- Le champ de la comptabilit´┐Ż nationale

- Les op´┐Żrations sur biens et services

- Les op´┐Żrations de r´┐Żpartition

- Valeur ajout´┐Że, revenu et épargne

- Les administrations publiques

- Banques et assurances

- Le reste du monde

- S´┐Żquence simplifi´┐Że des comptes

- Le tableau ´┐Żconomique d'ensemble

- Tableaux des ressources et des emplois

- Prix et volumes

- Le produit int´┐Żrieur brut (PIB)

- Produits de la propri´┐Żt´┐Ż intellectuelle

- Les comptes de patrimoine

- Extensions du syst´┐Żme

- L'arbitrage

- Th´┐Żorie ´┐Żconomique et comptabilit´┐Ż nationale

- Exercices de comptabilit´┐Ż nationale

- D´┐Żbats

- Des comptes d'entreprises aux comptes nationaux

- Secteurs et branches

- S´┐Żquence compl´┐Żte des comptes

- Agr´┐Żgats, op´┐Żrations et autres flux

- Nomenclatures et comptes

- Analyse des comptes nationaux

- Le syst´┐Żme europ´┐Żen des comptes

- Comptes nationaux

- Vid´┐Żos YouTube

- Ce site n'utilise pas de cookies, ne collecte aucune information sur ses visiteurs et ne comprend pas de publicit´┐Ż

- Les vid´┐Żos Youtube int´┐Żgr´┐Żes ´┐Ż ce site sont soumises aux conditions d'utilisation de Google